「統合失調症」とはどんなイメージがありますか?「妄想」「幻覚」の症状があるというイメージがあるかもしれません。

また、「統合失調症になると仕事ができなくなる」「統合失調症は治らない」と思っている方もいるのではないでしょうか?

そもそも統合失調症とはどんな病気なのか、仕事をするために何が必要なのか、働くためのポイントをご紹介します。

統合失調症とは?

統合失調症とは、考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く精神疾患です。原因は明らかにされていませんが、脳に原因があると言われています。

統合失調症の症状は主に「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」に分けられます。

陽性症状

- 妄想

実際にはないようなことを強く確信すること - 幻覚

周りに誰もいないのに声が聞こえる(幻聴)、ないはずのものが見える(幻視)、それらが現実であると確信する - 思考障害

思考が混乱し、考え方に一貫性がなくなる

陰性症状

- 感情の平板化

感情表現が乏しくなり、他者の感情表現への共感が減る - 思考の貧困

会話において、比喩表現や抽象的な言い回しが使えない・理解できない - 意欲の欠如

自ら何かを行う意欲がなくなってしまう、一度やり始めたことが続かない - 自閉(社会的引きこもり)

自分の世界に閉じこもり、他者とコミュニケーションを取らなくなる

認知機能障害

- 記憶力の低下

物事を覚えるのに時間がかかるようになる - 注意・集中力の低下

目の前のことに集中できなくなる、考えをまとめることができなくなる - 判断力の低下

やるべきことの判断や計画を立てたりすることができなくなる

病気の経過

統合失調症は一般的に4つの段階で経過していくと言われています。

- 前兆期

大きな症状はなく、「なんとなく変だ」と違和感を感じるようになります。

他にも、「眠れない」「イライラする」「集中力が下がる」などの症状が続きます。

- 急性期

陽性症状が顕著に現れやすい時期です。周囲の出来事に敏感になり、不安になりやすくなります。

陽性症状があるものの、自分が病気であると認識できず周囲から見て変な行動をすることがあります。

- 消耗期(休息期)

陰性症状が現れやすい時期です。元気がなくなり、やる気が下がります。

急性期にエネルギーを使った反動として考えられているため、この時期は薬を服用しながらゆっくり休むことが重要です。

- 回復期

少しずつ元気が出始め、心身共にに安定してくる時期です。

焦らずに服薬を続けながら、少しづつ生活の範囲を広げていくことが大切です。

治療法

統合失調症の治療法は、「薬物療法」「精神科リハビリテーション」を組み合わせたものが代表的です。

薬物療法

薬物療法とは、「薬」を使用した医学的な治療法です。

統合失調症の治療には薬物療法が欠かせません。中でも、「急性期」「休息期」には服薬しながら、ゆっくり休息することが大切です。

風邪と違い、調子が良くなったからといって服薬を自己判断で止めてはいけません。薬の服用をやめた後に、再発する可能性があります。また、統合失調症は再発を繰り返すと症状が強くなり、治りにくくなると言われています。

薬については、主治医に相談してみましょう。通院の際に、主治医に現在の体調や気分、症状について詳しく伝えることをおすすめします。

精神科リハビリテーション

統合失調症の症状からくる生活上の困りごとを改善し、安定した生活を送れるようになることを目指します。

精神科リハビリテーションでは、主に作業療法・心理教育・SSTなどが実施されます。

あいち就労支援センターでは、主に個別のカウンセリング内で心理教育を実施しています。

心理教育とは、統合失調症だけに限らず、精神障害や病気の症状、治療法など、正しい知識を身に着ける方法です。正しい知識を身に着けることで、自身の病気や障害と向き合い、今後の治療や社会復帰に向けての目標を立てていくことができます。

仕事を続けるために

統合失調症と聞くと、「働けない」と思った方も多いのではないでしょうか。

統合失調症を抱えながら働いている人は世の中にたくさんいます。

厚生労働省が実施した令和5年度の障害者雇用実態調査の結果によると、障害者雇用されている精神障害者の中で統合失調症の方は12.2%を占めています。

仕事をするためにどんなステップを踏んでいけばいいのでしょうか?

まずは主な働き方についてご紹介します。

一般雇用・障害者雇用

統合失調症を抱える方の働き方として、主に一般雇用と障害者雇用の2つの働き方があります。

一般雇用:障害名を公表せず、障害を抱えていない方と同じ基準で働く方法

障害者雇用:障害名を公表したうえで、会社から配慮を得ながら働く方法

詳しくはコチラ↓

「精神障害を抱える方が安心して働ける障害者就労について解説!」

就職に向けて

就職するためにどのようなステップを踏んでいくのでしょうか。

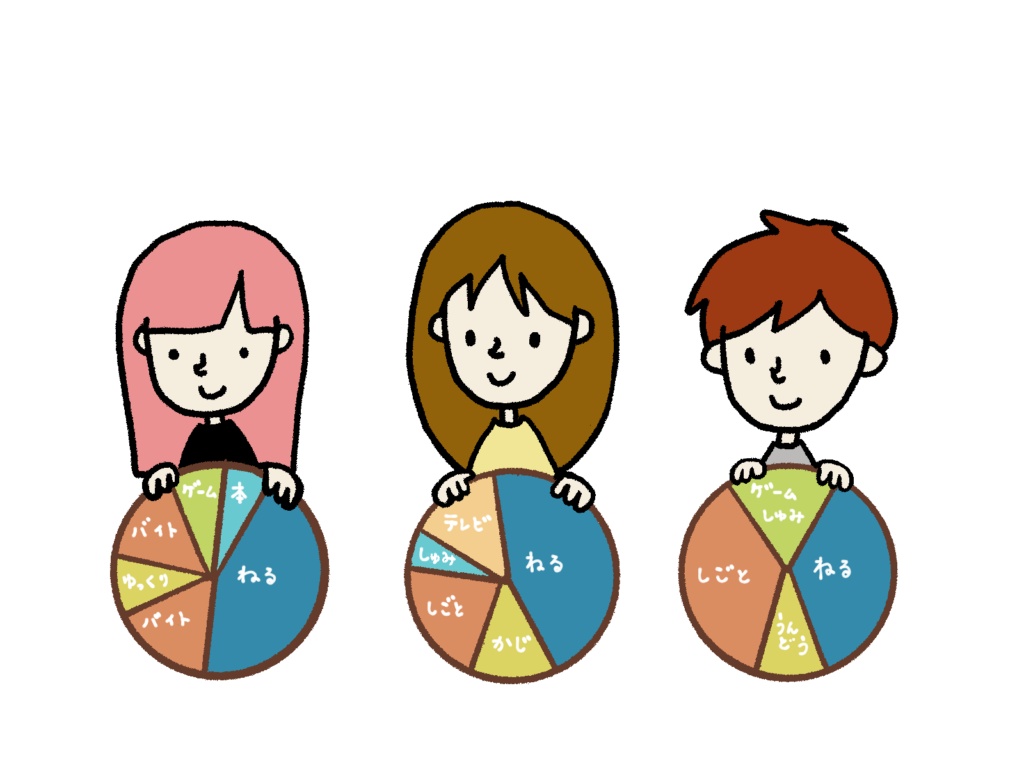

生活リズムを一定にする

統合失調症は認知機能障害などの症状から、日常生活を通常通り過ごせないこともあります。「決まった時間に寝る・起きる」「決まった時間に食事をとる」など、生活リズムを一定にすることで、体調の安定を目指します。

生活リズムが整ってきたら、充分な睡眠時間を確保することも大切です。睡眠時間を確保するためには、始業時間と終業時間が一定の仕事や、残業時間を配慮してもらえる仕事を選ぶことも長く働きつづけるために効果的です。

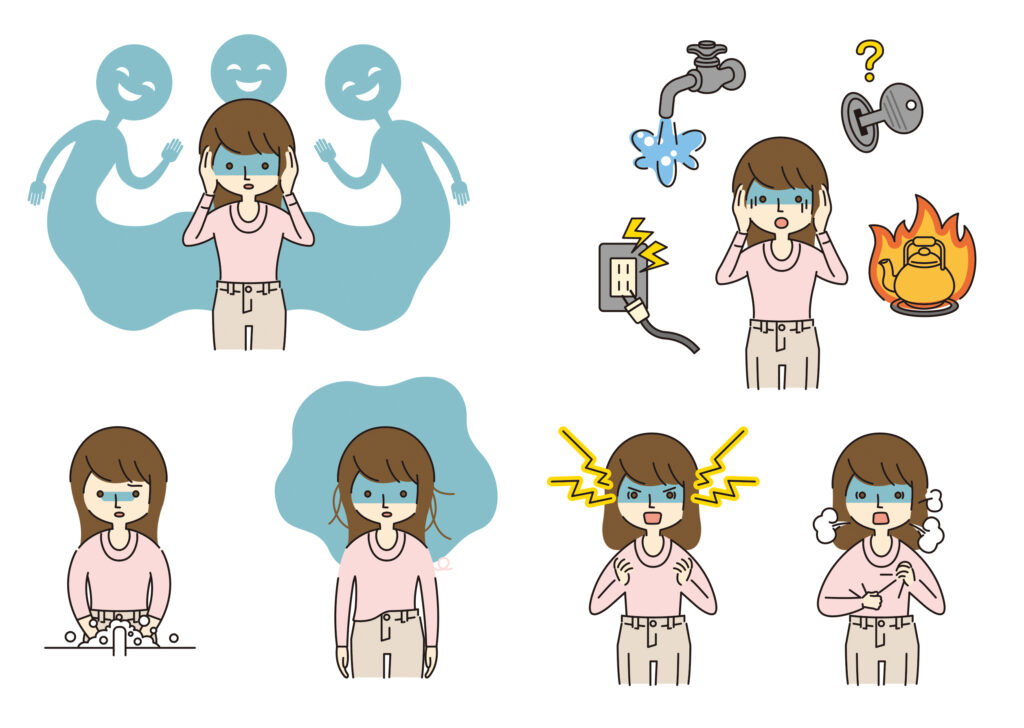

再発のサインに気づく

再発のサインに気づけるように、体調に気を配ることが大切です。他にも、少しでも困ったことや不安を感じた時の相談先を決めておくことも対策の一つです。

再発のサインは本人だけでは気づくことが難しい場合があります。家族は、本人の自分では気づけないいつもと違う様子を見つけることができます。少しでもいつもと違う様子があれば、すぐに受診するようにしましょう。

(例)「ぼーっとしていることが多い」「イライラしている」「衝動的に動いている」

症状への対策を身に着ける

特に、陽性症状・陰性症状への対策を身に着けることが必要になります。

幻聴や妄想への対策は「無視をする」「現実と妄想を分ける」ことが必要になります。幻聴や妄想が実際にあるものだと認識してしまうと、聞こえているもの・見えているものがすべて本物だと考えてしまいます。現実と妄想を分けるための自分に合った方法を身に着けることが大切です。

(例)幻聴や妄想に名前をつける

ストレスを減らす

日常的な細かいストレスを減らすことももちろんですが、ライフイベントで出てくる大きなストレスを一度に集中させないことも一つです。気づかぬうちに大きなストレスを自分に与えているかもしれません。

【重なりやすいライフイベントの例】

- 転職と転居

- 就職と初めての一人暮らし

- 結婚と転居・同居

なるべく、ライフイベントはひとつひとつ、期間を空けることをお勧めします。例えば、就職を機に転居が必要になる場合、入職日の1~2か月前には転居が完了するようにしておくなど。

他にも、仕事を選ぶ際に異動の多い職場を避けることもストレスを減らす方法の一つです。

まとめ

統合失調症の診断を受けたからといって、働けなくなるわけではありません。正しい知識を身に着け、対策をとれば働くことができます。

統合失調症を抱えながら就職活動をすることに不安があれば、就労移行支援事業所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの機関の活用もおすすめです。支援を受けながら自分らしい働き方を見つけましょう。

参考資料

上島国利監修,すまいるナビゲーターブックレットシリーズNo.1 統合失調症ABC,大塚製薬株式会社

原田誠一監修,正体不明の声ハンドブック,アルタ出版株式会社