パニック症とは

パニック症とは不安症の一つで、身体に異常がないにもかかわらず、

突然の動悸や強い不安 (パニック発作) に見舞われることが繰り返される病気です。

「パニック発作がまた起こるのではないか」という不安から公共交通機関などを避け、

日常生活が制限されてしまうことが特徴です。

原因ははっきりしていませんが、脳内の不安に関する神経系の機能異常に

関連していることがわかっています。

100人中、1~3人がこの病気にかかると言われています。

女性の方が男性の2倍かかりやすいと言われています。

このコラムでは、パニック症の方が仕事を続けるためのヒントについてご紹介します。

不安症の方の社会復帰について知りたい方は、以下のコラムをご参照ください。

https://cbt-career.nagoya/syakaihuk/

診断基準

では、どのような症状が出現すると、パニック症と診断されるのでしょうか。

DSM-5(APA, 2013)では、以下のような診断基準が示されています。

A. 繰り返される予期しないパニック発作と同時に、以下の症状のうち4つ以上が起こる。

(1) 心臓がドキドキする、または心拍数が増える

(2) 発汗

(3) 身震い、または震え

(4) 息切れ、または息苦しさ

(5) 窒息感

(6) 胸の痛み、または不快感

(7) 吐き気、または腹部の不快感

(8) めまい、または気が遠くなる感じ

(9) 悪寒、またはのぼせる感じ

(10) 異常感覚 (感覚麻痺またはうずき感)

(11) 非現実感、または自分自身から離脱している感じ

(12) 自制心を失う、または気が狂う恐怖

(13) 死ぬことに対する恐怖

B. 発作のうち少なくとも1つは、以下のうち1~2つが1か月以上続いている。

(1) さらなるパニック発作、またはその結果について心配し続ける

(例:自制心を失う、心臓発作が起こる、気が狂うことなど)

(2) 発作に関連した、行動の不適応的変化

(例:運動や不慣れな状況を回避するなど、パニック発作を避けるような行動)

C. その障害は、物質の生理学的作用 (例:薬物乱用、医薬品) や

他の医学的疾患 (例:甲状腺機能亢進症、心肺疾患) によるものではない。

D. その障害は、他の精神疾患によってうまく説明できるものではない。

仕事で困る場面

パニック症の症状は、通勤の際に影響が出ることがあります。

発作に見舞われる不安からバスや電車に乗れなくなり、

会社を休職することになってしまったというケースも少なくありません。

あるいは、パニック発作が起こってもすぐに出られないエレベーターや会議室が怖くなり、

毎回階段で移動して疲れてしまったり、会議に出席できなくなってしまうことも考えられます。

治療法

パニック症の治療法には、以下のようなものがあります。

一人だと難しいこともあるため、専門家と一緒に取り組むことをおススメします。

・パニック症についての理解を深める

・不安に慣れる

・考え方の工夫

・注意を別のところに向けてみる

・リラックスの方法を試す

1. パニック症についての理解を深める

不安は時間の経過とともに低下します。

また、不安な場面に何度か直面することで、不安に慣れていくことが可能です。

まずは、パニック症を治して何ができるようになりたいのか、目標を立てます。

例えば「一人で快速電車に乗り、会社に行けるようになる」などです。

次に、目標達成に向けて乗り越える必要があることをリストアップし、

不安な順に並べて「不安階層表」を作成します。

このことにより、自分が何に不安を感じているのかが明確になります。

( 例 )

快速電車に乗る 100

普通電車に乗る 90

…スーツを着る 0〜10点

2. 不安に慣れる

最悪の事態を避ける行動をとり続けると、「避けなくても大丈夫」だと思えず、

「避けないと不安」という気持ちが強まってしまいます。

また、大人になっても補助輪をつけて自転車に乗るように、不自然で不便になります。

不安階層表の、不安が低いものから順に試してみましょう。

2回連続で取り組み、不安が下がったら上位に進みます。

うまく達成できなくても、自分のチャレンジ精神を褒めてあげてください。

ただし、怖くなって途中でやめてしまうと余計不安が上昇してしまうため、注意が必要です。

3. 考え方の工夫

パニック症の症状により、「頭の血管が切れて発狂してしまう」

「心臓がドキドキして心臓発作で死んでしまう」などとと心配される方がいます。

しかし、パニック発作により気が狂ったり、死んでしまうことはありません。

4. 注意を別のところに向けてみる

動悸や過呼吸、めまいなどの身体の症状に、過度に注意を向けてしまうと、

些細な身体感覚の異変を察知してしまい、余計不安になってしまいます。

不安にならないよう、身体の症状に絶対に注意を向けないようにすることも逆効果です。

そのため、パニック状況においても、外→内、内→外へと、

注意を柔軟に向けられるようにすることが大事です。

まずは落ちついた場面で目を閉じ、1~2分間、身体の内側に注意を向けます。

その後、五感を使って、色、音、匂い、味、座っている椅子の感覚など、

身体の外側に注意を向けます。

これを交互に繰り返してみます。

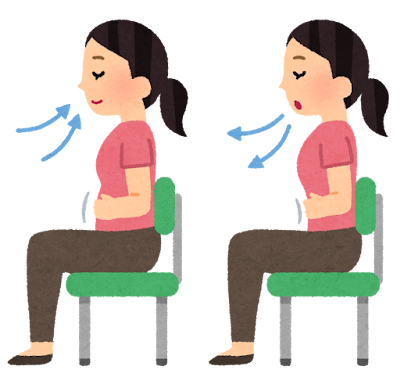

5. リラックスの方法を試す

すぐに試せる方法として、「呼吸法」があります。

「3秒かけて息を吐き、3秒かけて息を吸う」、これを5分間続けます。

1 日 4 回、朝・昼・夕・寝る前に練習してみましょう。

仕事を続けるために

公共交通機関による通勤を避けるために、会社の近くに住んだり、

在宅ワークを始めるなど、症状があっても働ける方法を考えることも対処の一つです。

一方で、パニック発作の不安により、自分のやりたい仕事ができない、

行きたい場所に行けないという方は、治療を受けてから働くことをお勧めします。

あいち就労支援センターでは、認知行動療法によるパニック症の治療を

受けながら再就職を目指すこと可能です。

また、不安とうまく付き合っていく方法を学ぶ集団プログラムもご用意しております。

パニック症が日常生活で支障になっていると感じている方は、

ぜひ一度初回カウンセリングにてご相談ください。

参考文献

・APA (2013). DSM-5. Amer Psychiatric Pub Inc.(高橋三郎他(監訳)(2014). DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院)

・厚生労働省. 2016. パニック障害(パニック症)の認知行動療法マニュアル(治療者用)